7章「問題を解決する」をまとめてみました。

こんにちは!ふくカエルです(Twitterアカウント:ふくカエル)。

ご訪問いただきましてありがとうございます!

今回は、クリティカルシンキング実践篇「あなたの思考をガイドする50の原則」を勉強してみます。

もっと、きちんと くわしく理解したいぞ~~~!

という方には、下記の書籍をご覧いただけるとありがたいです。

ふくカエル

ふくカエル

問題を解決する

問題を解決する

人は、日々の暮らしの中で、たくさんの問題に接して、たくさんの問題を解決しています。

- どんな本を買うのか?

- どの道を通っていくのか?

- 今日のランチはどれにするか?

細かいことをあげるときりがないです。

でもです。

どの問題もスマートに解決できれば、すごく楽です。

そこで、問題の目標がハッキリしていて、正解が一つだけ存在する問題について、

どうすればスマートに解決できるのか方法を探ってみます。

ちなみに、正解がなく、解決策の中でどれが一番ベストな方法なのかを決めることについては、次の8章でお知らせします。

ちなみに、タイムラインはこれ!

問題を解決する方法についてのタイムラインは次のようになります。

問題には4要素があります。

- 目標

- 道具

- 操作

- 制約

また、問題には2つの種類があります。

- 定義明確問題

- 定義不明確問題

- 既知事項と仮定を区別する

- 問題を分かりやすく表現する

具体的には、

- 資源の割り当て

- 問題と関連した知識の利用

- 類推的な思考

- 下位目標の設定

- 解決過程のモニタリング(監視)する

- 固定観念とらわれていないか?

問題とは何かな?

問題とは?

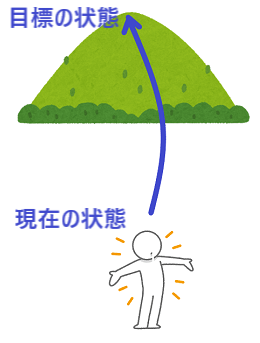

まず、問題とは、

- 現在の状態

- 目標の状態

との間にズレがある状態をいいます。

4つの要素がある

次に、問題には4つの基本要素があります。

- 目標

- 道具

- 操作

- 制約

問題に直面したときは、この4つの基本要素を考えることが大切になってきます。

目標では、

どうすれば、問題が解決されたといえるのか?を考えます。

道具では、

どんな道具や材料を使って目標を達成するのか?を考えます。

操作では、

どんな手順や方法で目標を達成するのか?を考えます。

制約では、

やってはいけないことや守らなければならない規制は何か?を考えます。

問題には2つの種類がある

また、問題には2つの種類があります。

- 定義明確問題

- 定義不明確問題

直面した問題がどの種類かを見極めることも大切です。

定義明確問題とは?

目標がはっきりしており、目標へ至る道も明確な問題です。

たとえば、蛇口の水漏れ問題です。

- 目標は蛇口の水漏れを止めること

- 至る道は、修理をすることです。

定義不明確問題とは?

目標がはっきりしておらず、目標へ至る道も明確でない問題です。

- いくつもの目標がある

- 目標に至る道もたくさんある

- 正解が一つでない

たとえば小説を書くことです。

- いくつもの話の結末が考えれます。

- いくつものストーリー展開が考えられます。

- そしてどれがベストなのか正解が分かりません。

効果的な問題解決方法 その1

問題の性質を理解する

問題の性質をきちんと理解します。

理解するときには、次のことに注意します。

- 既知事項と仮定を区別する

- 問題を分かりやすく表現する

1.既存事項と仮定を区別する

まず、問題の内容を既知事項と仮定に区別します。

- 既知事項

- 仮定

既知事項とは、

既に分かっていることです。

仮定とは、

問題文には書かれてないけれども、当然だと考えられていることです。

仮定は憶測にすぎません。仮定を間違えると、問題解決を間違えてしまいます。

ふくカエル

ふくカエル

2.問題を分かりやすく表現する

そこで、問題をわかりやすく表現することが必要になってきます。

- 問題に不必要な仮定があるか?

- 仮定を持ち込んでいないか?

を検討するのが必要になってきます。

紙と鉛筆方式を使いこなす

問題をわかりやすく表現するには、「紙と鉛筆」を使って実際に書き留めることが有効です。

効果的な問題解決方法 その2

適切なプランを立てる

適切なプランを立てるようにします。

具体的には、

- 資源の割り当て

- 問題と関連した知識の利用

- 類推的な思考

- 下位目標の設定

1.資源の割り当て

まず、適切なプランを立てるには、有限な資源をできるだけ有効に割り当てることが必要になってきます。

ふくネコ

ふくネコ

適切な時間配分

有効な資源の割り当ての中でも、もっとも考えなければいけないのが適切な時間配分です。

問題解決は、急いで解決することが重要だといえますが、

ここは焦る気持ちを抑えて、時間をとってプランを立てることが重要なのです。

次のようなことを考えてプランを立てます。

- どんな道具が必要か?

- 利用可能か?

- どんな作業が可能か?

- 選択肢はあるのか?

ふくカエル

ふくカエル

手あたり次第に、むやみやたらに問題を解決しようとすると、時間が足らなくなて、パニックに陥ります。

2.問題と関連した知識の利用

次に、問題と関連した知識を利用します。

実は問題の中には、自分が既に知っている知識だけで解決するものあるからです。

不活性知識にならないようにする

自分が既に知っている知識を有効利用するためには、

普段から知識を活性化させて、不活性知識にならないようにチェックします。

具体的には、普段から眠っている知識を注意深く吟味して、積極的に使うことを考えることです。

3.類推的な思考

また、類推的思考を利用します。

類推的思考とは、

- 「これは~のようだ」

- 「これは~に類似している」

と類推(アナロジー)して、問題を解決することです。

二つのものや考え方の間に適切な類似点(類似性)が見つかれば、類推的思考はうまくいきます。

ふくカエル

ふくカエル

変形や連想を考える

効果的な類推(アナロジー)をつくるには、主に二つの方法が有効です。

- 変形

- 連想

変形とは

元の状況をなんらかの方法に変えて、類似した別の状況をつくることです。

たとえば、次のような方法を使って状況を変えてみます。

- 歪曲

- 増大

- 減少

- 置換

1.歪曲とは、

- 意味

- 色

- 動作

- 音

- 香り

- 形式

などを変えてみることです。

見た目を変えてみるだけでも、類似点がパッと見えてくることがあります。

音や香りなどの影響を失くすだけでも、それまで気にならなかったことが見えてきたりします。

2.増大とは

- 多くする

- 何か加える

- 時間をかける

- 回数を多くする

- 強くする

- 高くする

- 長くする

- 厚くする

- 他の価値を加える

- 他の成分を加える

- 二倍にする

- 誇張する

これは覚えておくといいです。

とっさに困ったときに、視点を変えることができます。

3.減少する

- 減らす

- 濃縮する

- 小型にする

- 低くする

- 短くする

- 軽くする

- やめる

- 分割する

- 控え目にする

4.置換

- 他の人

- 他のもの

- 他の動力

- 他の場所

- 他のやり方

- 部分を入れ替える

- 他の型

- 他の設計

- 他の順序

- 原因と結果を入れ替える

- ベースを変える

- 日程を変える

- 裏返し

- 後ろ向き

- 逆さま

- 役割を逆にする

連想とは

似たような状況との連想によって理解することです。

Clement, J. (1988).

Observed methods for generating analogies in scientific problem solving. Cognitive Science, 12(4), 563-586.

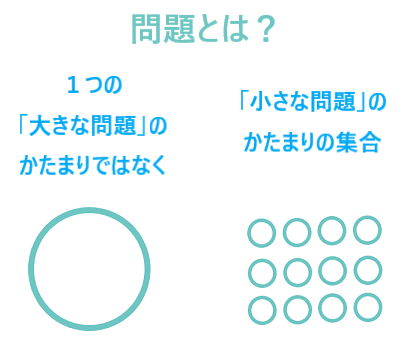

4.下位目標の設定

さらに、下位目標を意識して設定することです。

下位目標を分析する

具体的には、下位目標を分析します。

つまり、自分が達成することが可能な目標になるまで、目標を小さく分けてみることです。

そして、小さな問題(下位問題)を一つずつと解決することによって、最終目標に達成するようにします。

解決すべき問題を明確にします。

それぞれの「ズレ」が問題になるので、そのうちの一つを下位目標とします。

「ズレ」が「大きなズレ」の場合には、

さらにその「ズレ」を「小さなズレ」にしていきます。

そして「大きなズレ」を中間目標と設定します。

以上のステップ123を繰り返します。

ふくカエル

ふくカエル

![]()

![]()

問題解決方法 その3

チェックする

さらに、プランの実行の結果をチェックするようにします。

- 解決過程のモニタリング(監視)する

- 固定観念とらわれていないか?

1.モニタリングする

まず、問題解決の過程をモニタリングをします。

問題解決の出来具合や進み具合を監視して、評価することです。

- プランの再調整をする

- 後戻りをする

再調整をする

プランを立てて、実際に実行してみると、必ずしもプラン通りにうまく行くわけではありません。

いろいろな不具合がでてきます。

ふくカエル

ふくカエル

問題解決しながら

- 自分の現在の到達状態

- 目標の状態

- 新たなズレ

などをモニタリングし、微調整しながら、プランを再調整してきます。

後戻りをする

また、下位目標を分析しながら、別の下位目標が有効であることが分かれば、

一旦、遠回りや後戻りすることも念頭においておきます。

2.固定観念にとらわれない

次に、固定観念にとらわれないようにします。

自分に固定観念があると、問題を複雑に見てしまうことがあるからです。

構え、固着

たとえば、構え、固着です。

構え、固着とは、

知らず知らずのうちに特定のやり方や考え方などに固執して、他の選択肢を忘れてしまうことです。

もちろん構え、固着は、過去の経験から学んだことなので、それ自体は悪いことではありません。

ただ、なんの疑いもなく、解決方法をワンパターン化してしまう、マインドレスになってしまう状態が問題なのです。

たとえば、機能的固着

たとえば、機能的固定です。

機能的固着とは、

ものの使い方(機能)を、過去に自分が経験したやり方に固定してしまって、他の使い方を考えない構えのことです。

道具を自分が憶えて知った使い方しか考えず、それ以外の使い方を考えずにいると、柔軟な発想自体を潰してしまいます。

あらゆる方向から眺める

なので、構や固着の悪影響を回避するには、

絶えず自分のやり方、方法をモニタリングして、

他にもやり方、方法がないかを常に意識することが大切です。

まとめてみたkerokero

- クリティカルシンキング7章「問題を解決する」ことについてまとめてみました。

最後まで、読んでくださってありがとうございます。

またのお越しをお待ちしております。

ふくカエルでした。

なお、クリティカルシンキングの引用文は、宮元博章さん他お三方の日本語訳によりました。